マイクロサービス間の連携をシーケンス図で可視化する

🔗 はじめに

本記事では、マイクロサービスアーキテクチャにおける連携の流れをシーケンス図で表現する方法を解説します。

マイクロサービスは、それぞれが独立してデプロイ・スケール可能な小さなサービス群で構成されますが、ビジネスロジックを達成するにはサービス間連携が不可欠です。

ここでは、典型的な連携パターンをPlantUMLでモデル化し、視覚的に理解しやすくします。

🧩 典型的な連携シナリオの例

今回は以下のような典型的な3サービス構成を例にします:

-

API Gateway:クライアントとのフロント役

-

User Service:ユーザー情報の取得・管理

-

Order Service:注文処理を担当

🛠️ PlantUMLによるマイクロサービス連携のシーケンス図

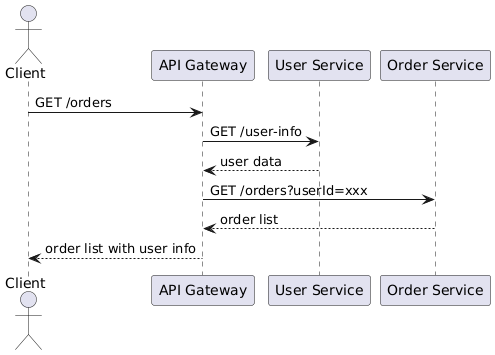

以下は、「ユーザーが注文履歴を取得する」という処理の流れを示したシーケンス図です。

@startuml

actor Client

participant "API Gateway" as Gateway

participant "User Service" as User

participant "Order Service" as Order

Client -> Gateway: GET /orders

Gateway -> User: GET /user-info

User --> Gateway: user data

Gateway -> Order: GET /orders?userId=xxx

Order --> Gateway: order list

Gateway --> Client: order list with user info

@enduml

🔍 ポイント解説

-

クライアントからは1リクエストで完了

-

バックエンドではUserとOrderの2サービスが連携

-

Gatewayが集約役として中継・統合している

🔁 リトライ・障害・非同期処理を含めた例

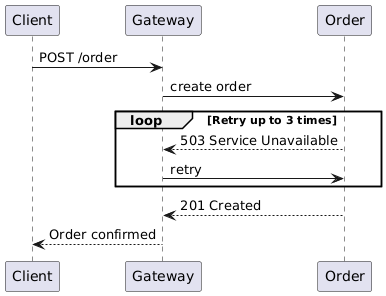

次は、Order Serviceが混雑しており、リトライする場合の例です。

@startuml

Client -> Gateway: POST /order

Gateway -> Order: create order

loop Retry up to 3 times

Order --> Gateway: 503 Service Unavailable

Gateway -> Order: retry

end

Order --> Gateway: 201 Created

Gateway --> Client: Order confirmed

@enduml

リトライロジックやステータスコードの流れを明示することで、運用上の注意点が共有しやすくなります。

📡 非同期通信(Pub/SubやQueueベース)の表現

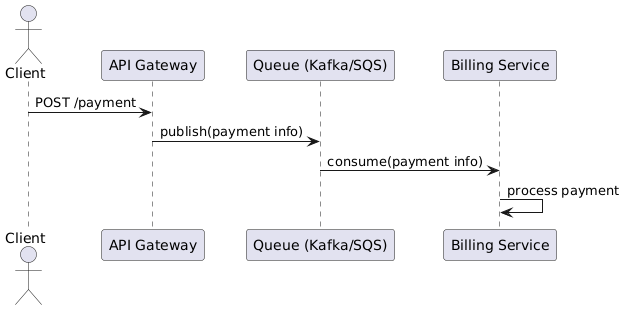

マイクロサービスでは非同期処理も頻繁に登場します。以下はメッセージキューを介した処理の一例です。

@startuml

actor Client

participant "API Gateway" as Gateway

participant "Queue (Kafka/SQS)" as Queue

participant "Billing Service" as Billing

Client -> Gateway: POST /payment

Gateway -> Queue: publish(payment info)

Queue -> Billing: consume(payment info)

Billing -> Billing: process payment

@enduml

🔍 ポイント

-

publishとconsumeの表現はあくまで概念的 -

非同期処理であるため、戻り値のタイミングは図に含めない設計もあり

📌 よく使う構文の補足(マイクロサービス編)

| 記法 | 意味 |

|---|---|

loop |

リトライ処理やポーリングの表現に便利 |

alt / else |

成功/失敗のフロー分岐 |

participant |

サービス名(必要に応じてエイリアスも) |

note right |

説明補足の挿入にも使える |

🎁 おわりに

マイクロサービス連携をシーケンス図で整理することで、サービス間の依存関係、処理の責務、障害点を明確にすることができます。

PlantUMLはGitで管理できるため、仕様変更時の差分確認にも強く、ドキュメントの属人化を防ぐ手段としても非常に有効です。

次のステップとしては、SAGAパターンや分散トランザクションの表現など、さらに高度なシナリオも扱ってみましょう!

必要であれば、この内容をベースに「エラーハンドリング特化」や「フロント~バック全体のエンドツーエンド図」などのバリエーションも作れますよ。どうしますか?